地域の特性に応じた環境性能

断熱仕様

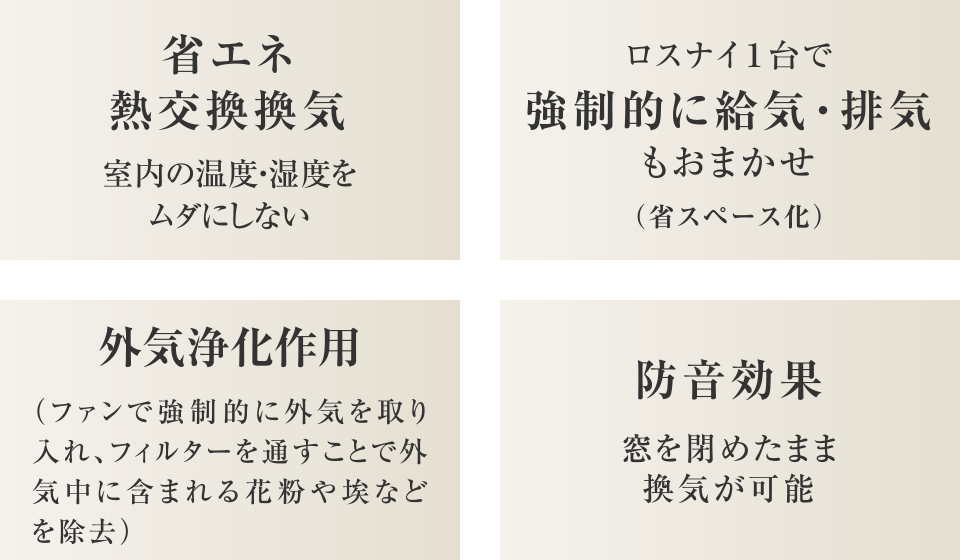

室内の温度・湿度をムダにしない

ロスナイ(熱交換)24時間換気

ロスナイは排気用と給気用の2つのファンを搭載。

排気ファンで室内の汚れた空気を排出すると同時に、給気ファンで外気を取り入れ、計画的な換気が行えます。

排気口・給気口を個別に設ける必要がなく、1台で「外気の取り入れ」と「室内空気の排出」を同時に実現します。

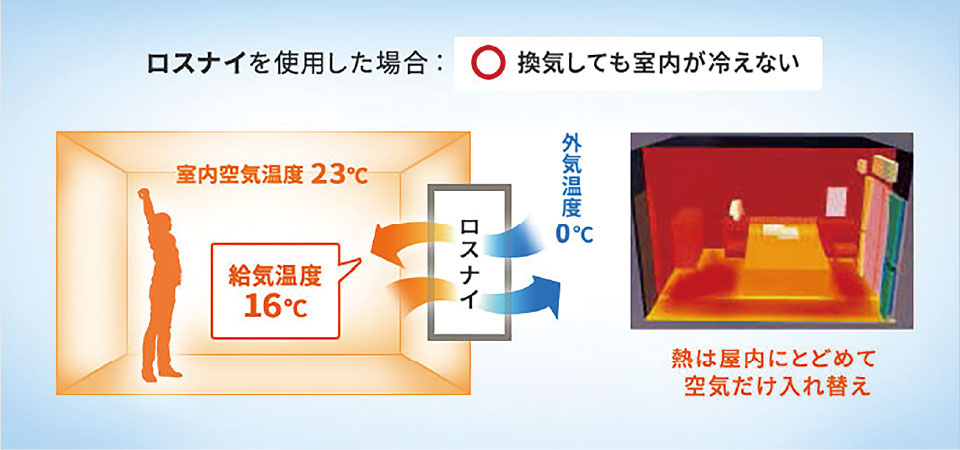

「ロスナイ」でさらに

省エネ・電気代削減ができる理由(冬季の場合)

「ロスナイ」での換気時に、外気と室内空気の温度交換を同時に行うため、

室内空調の負荷が下がり、電気代が節約されます。

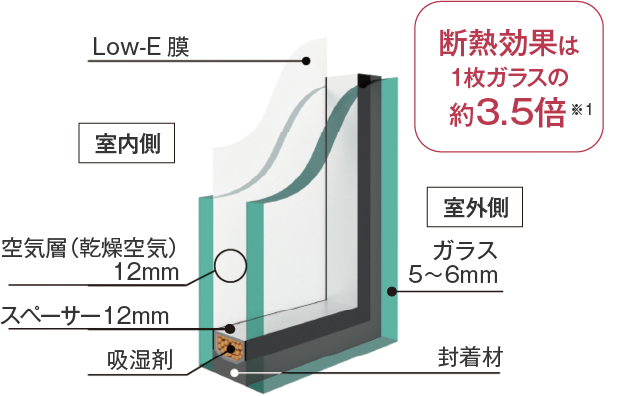

Low-E複層ガラス

光を通しながら日射や暖房などの遠赤外線を反射するLow-Eコーティングガラスを採用。断熱性能を高める12㎜の中空層を設けることで、遮熱性や暖房効果を高め、結露の発生も軽減します。

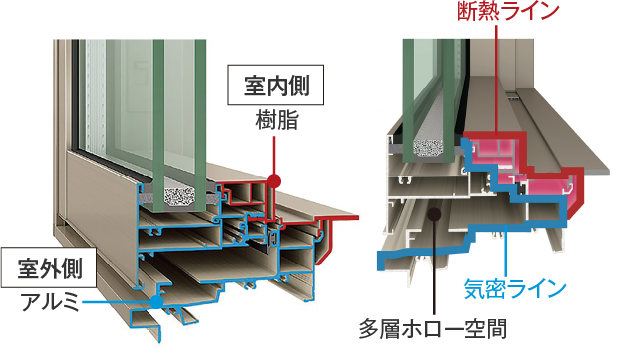

ハイブリッド断熱サッシ

耐久性に優れたアルミと断熱性・防露性に優れた樹脂を組み合わせたハイブリッド構造。気密ラインの内側に多層ホロー空間を確保し、二重サッシと同等の断熱性を確保しながら省エネルギーに貢献し、快適な空間を過ごせます。

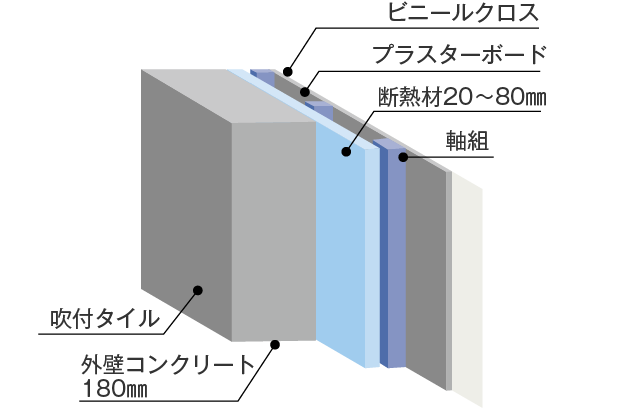

外壁の断熱

外壁の内側に約20~80mmの断熱材を吹きつけて冷暖房効率を高めています。

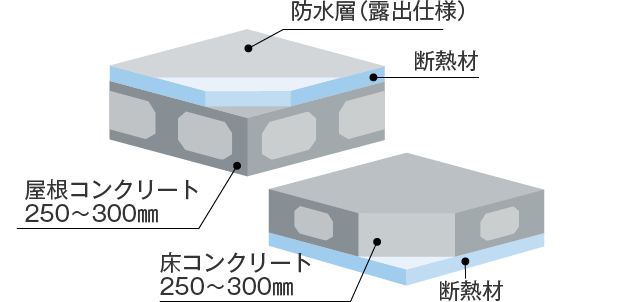

屋上・最下階の断熱

屋上スラブの外側に断熱材を施工する、シート防水を採用し、日射による最上階住戸の温度上昇を抑制しています。また、最下階住戸の床コンクリートの下に断熱材を施すことで最下階の冷え込みを抑制し、断熱性能を高めています。

断熱等性能等級は等級4を取得

住宅性能評価制度においては、省エネ性を「断熱等性能等級」として評価しています。評価は7段階に分かれており、等級1は何も省エネ対策が取られていないレベル、等級2は昭和55年の旧省エネ基準のレベル、等級3は平成4年の新省エネ基準のレベル、等級4は平成11年の次世代省エネ基準のレベルです。

構造・空間設計

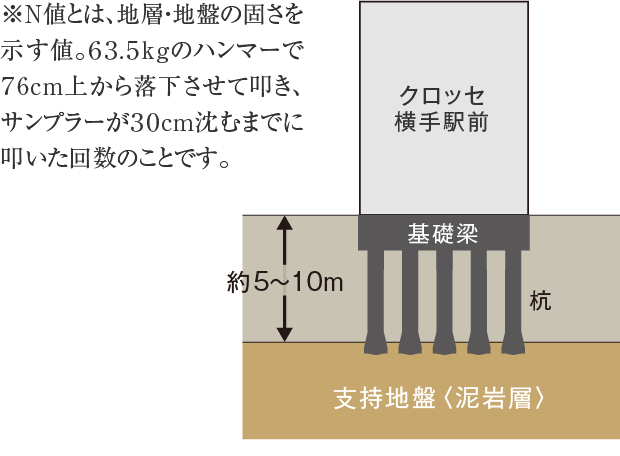

杭基礎

〈クロッセ横手駅前〉では、建設前の地盤調査を綿密に行い、2ヶ所のボーリング調査の結果、地盤強度を示すN値※が50以上の安定した地盤に地下5〜10mで到達。杭基礎工法により建物をしっかりと支えることができます。

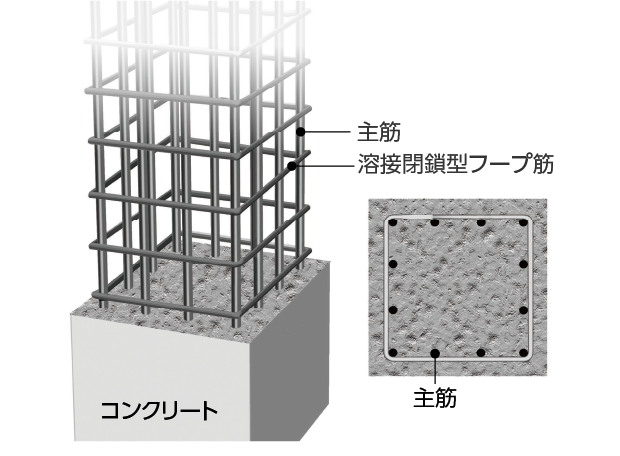

溶接閉鎖型フープ筋を採用

鉄筋コンクリート造の柱のフープ筋は、溶接閉鎖型のフープ筋を採用しております。溶接閉鎖型フープ筋とは、フープ筋のつなぎ目がしっかりと工場溶接されたものです。この工法は地震の際、主筋の折れ曲がりや柱の崩壊を防ぐ効果を発揮します。 (一部(中子筋)を除く。)

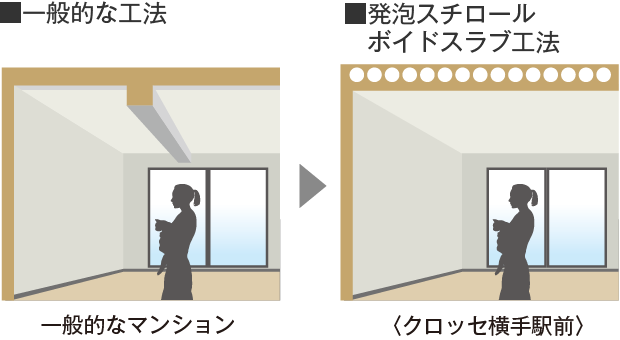

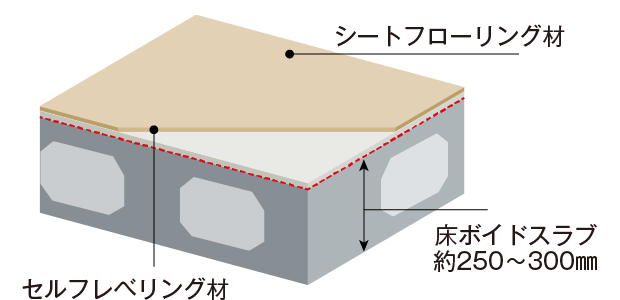

発泡スチロールボイドスラブ工法

一般的なマンションでは室内に小梁が出ますが、〈クロッセ横手駅前〉では発泡スチロールボイドスラブ工法の採用により、梁型の少ない、伸びやかで開放的な住空間を演出しています。

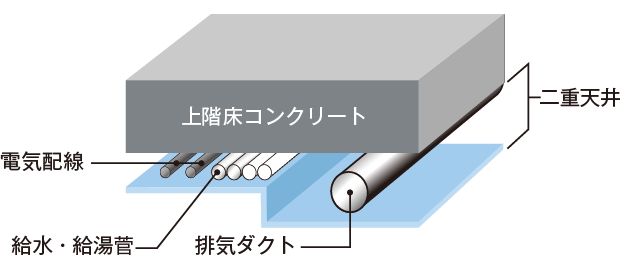

メンテナンスに配慮した

二重天井設計

電気配線等を専有部分の床コンクリートに打ち込まず、二重天井部分に敷設することで、リフォームやメンテナンス・更新に配慮した設計となっています (縦管・床上配管等を除く。)

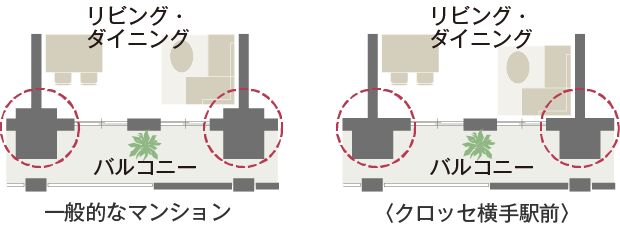

アウトフレーム工法

リビング・ダイニングの柱型をバルコニー側外部に設ける「アウトフレーム工法」を採用しました。柱型が室内に出ないため、部屋のコーナーがすっきりとし、家具や調度品をスマートにレイアウトできます。 (一部住戸に配管スペース等あり。)

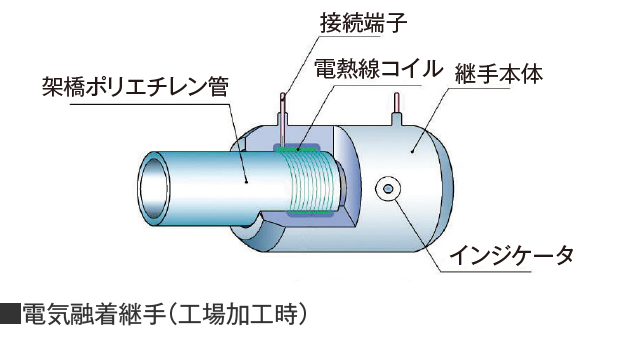

給排水管の工法先分岐プレハブ工法

専有部の給水・給湯管には、錆や腐食の心配のない架橋ポリエチレン管を採用。と耐久性と衛生面に配慮しています。また、配管の接続には、工場プレハブ加工での電気融着工法を採用し、漏水防止への信頼性を高めています (一部器具端末部分は除く。)

音環境

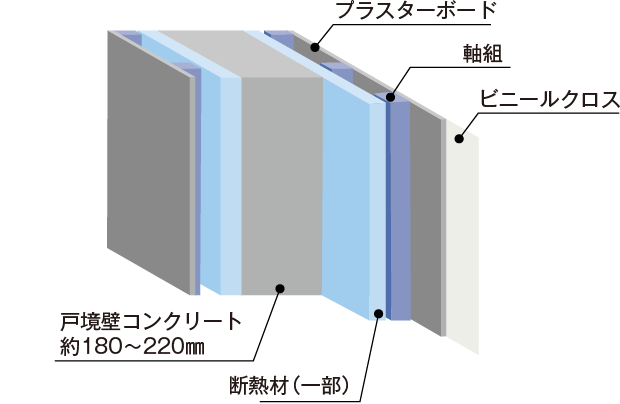

戸境壁(コンクリート壁)

隣り合う住戸間を区切る戸境壁の厚さを約180〜220㎜とし、隣戸間の音の伝わりに配慮しています。

フローリング仕上げの直床設計

床スラブ厚は約250~300㎜を確保しました(一部水廻り、玄関部除く。)スラブはボイドスラブの高い剛性により優れた遮音性能を発揮します。仕上材には表面に特殊コーティングを施し、耐久性に配慮したシートフロ―リングを採用。遮音等級(※2)は軽量床衝撃音低減性能がメーカー表示でΔLL(I)-4等級です。

劣化対策等級(構造躯体等)は

等級3(最高等級)を取得

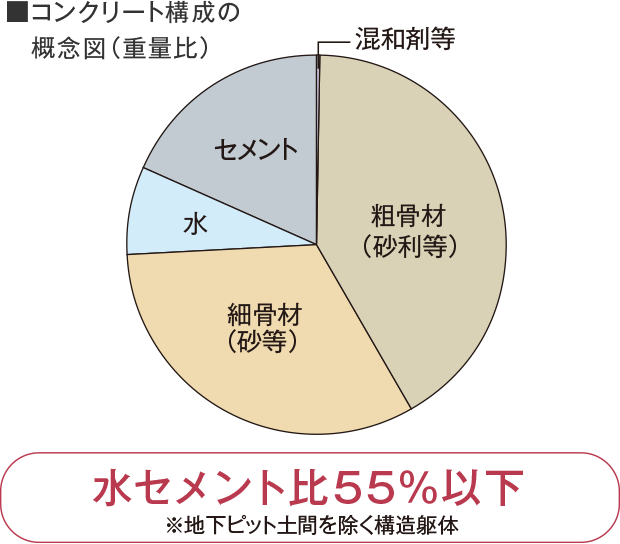

コンクリートは水・セメント・骨材等からなり、セメントに対する水の比率(水セメント比)が少ないほど、耐久性の高いコンクリートになります。

〈クロッセ横手駅前〉では、構造躯体等のコンクリートを作る時の水セメント比を55%以下(杭を除く、付属施設・外構部分等を除く)に抑え、さらに鉄筋を覆うコンクリートのかぶり厚さを適正に確保することで劣化対策等級(構造躯体等)の項目において『最高等級3』を取得しております。

劣化対策等級とは、構造躯体等の大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策の程度をいい、等級が高くなるほどより長い耐用期間を確保するために必要な対策が講じられていることを表しています。

※一定の維持管理がなされていることを前提とします。

※1:AGC(株)調べ

※2:床材の遮音等級はメーカーが表示する部材の試験値であり、メーカーにより試験方法は異なります。また、数値は竣工図の実際の住戸内における遮音性能とは異なります。

フローリングは室内の温湿度の影響により伸び縮みいたします。